Heilpflanze Kratom

Der Kratom-Baum (Mitragyna speciosa) gehört zur Gattung der Mitragyna aus der Familie der Rötegewächse (Rubiaceae). Insgesamt sind sechs Arten in Asien und Malesien verbreitet und weitere vier Arten, die in Afrika heimisch sind.

Die Kratom-Blätter werden frisch oder getrocknet als „Rauschmittel“ oder auch als Arzneimittel in der traditionellen asiatischen Medizin verwendet. Der wichtigste Wirkstoff von Kratom ist ein Alkaloid mit dem Namen Mitragynin, welches bis zu 66 Prozent der gesamten in der Pflanze enthaltenen Alkaloide ausmacht. Ein weiterer aktiver Wirkstoff ist Hydroxymitragynin mit einer Häufigkeit von zwei Prozent.

Beide Wirksubstanzen interagieren hauptsächlich mit verschiedenen Opioidrezeptoren, was ihren Indikationsbereich bestimmt. Es liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass die Interaktion mit den Opioidrezeptoren zu Abhängigkeit und Suchtverhalten führen könnte, wie man dies von Heroin und ähnlichen Substanzen her kennt.

Traditionelle Verwendung

In den Regionen, in denen die Pflanze wächst, wird Kratom in der traditionellen Medizin verwendet [1]. Die Blätter werden gekaut, um Schmerzen im Bewegungsapparat zu lindern und Energie, Appetit und sexuelles Verlangen zu steigern, ähnlich wie bei Khat und Coca. Die Blätter oder Extrakte daraus werden zur Wundheilung und als Lokalanästhetikum, sowie zur Behandlung von Husten, Durchfall und Darminfektionen verwendet. In Thailand werden sie auch als Mittel zur Entwurmung des Darms eingesetzt.

Kratom wird häufig von Arbeitern in mühsamen oder monotonen Berufen verwendet, um Erschöpfung zu vermeiden, sowie als Stimmungsaufheller und Schmerzmittel. In Thailand wurde Kratom „als Snack zum Empfang von Gästen verwendet und war Teil der rituellen Verehrung von Ahnen und Göttern“ [2].

Das Kraut ist bitter und wird in der Regel mit einem Süßungsmittel kombiniert.

Kratom gegen Heroin-/Opiumsucht?

Wie es ausschaut, sind das Abhängigkeitspotenzial und die Nebenwirkungen von Kratom ungleich geringer als die von anderen Opioiden, was diese Substanz weniger gefährlich erscheinen lässt. Daher behaupten die Kratom-Freunde, dass Kratom bei Heroin-Abhängigkeit zum Beispiel eine therapeutische Alternative sei. Aber wirklich gute Studien, auf denen sich solche Aussagen stützen könnten, scheint es dagegen nicht zu geben.

Zwei Fakten stechen hier allerdings ins Auge:

A. Von Seiten der Schulmedizin wird man nicht müde, Kratom als potentiell gefährlich und unsicher darzustellen. Als Beispiele für eine solche „Gefährlichkeit“ sind Todesfälle nach Genuss von Kratom zitiert worden, wie zum Beispiel in einem Statement der FDA [3] von Februar 2018. Hier hatte man es mit 36 Todesfällen zu tun, wobei es keine Angaben dazu gab, in welchen Zeitraum diese Fälle beobachtet wurden.

Im Juni 2022 schlug dann die Mayo Klinik [4] zu, indem sie behauptete, dass Kratom „unsicher und ineffektiv“ sei. Der Bericht zitierte hier 1800 „Fälle“ in einem Zeitraum von 2011-2017, Todesfälle mit eingeschlossen. Danach kommt eine Liste von „Nebenwirkungen“, die bei diesen 1800 Fällen beobachtet wurden.

B. Dagegen gibt es weniger panische Verurteilungen von Kratom, wie zum Beispiel ein Bericht des NIH (National Institute on Drug Abuse) [5] von März 2022, der zu bedenken gibt, dass laut Untersuchungen im eben zitierten Zeitraum zwischen 2011 und 2017 nur elf Todesfälle berichtet wurden. Und der Bericht gibt ehrlicherweise zu, dass für den gleichen Zeitraum mehr als 200.000 Menschen in den USA an opioidbedingten Überdosierungen verstarben.

Es stellt sich also die Frage, ohne die elf Todesfälle relativieren oder beschönigen zu wollen, warum wieder einmal eine minimale Anzahl an Todesfällen elefantenmäßig aufgeblasen wird, dagegen die schiere Flut von opioidbedingten Todesfällen vernachlässigt oder sogar geleugnet wird?

Der gleiche NIH Bericht unterstreicht eine weitere wichtige Tatsache, die von Schulmedizin und ihren Freunden praktisch überhaupt nicht berücksichtigt wird: Es ist inzwischen bekannt, dass die Menschen, die Kratom konsumieren, in der Regel gleichzeitig auch andere Rauschgifte und/oder verschreibungspflichtige Medikamente aufgrund chronischer Erkrankungen zu sich nehmen. Der Bericht sagt: „Fallberichte deuten darauf hin, dass der Konsum von Kratom mit anderen Substanzen mit schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen wie Tod und Leberproblemen verbunden ist.“

Das wiederum bedeutet, dass die Ursachen der Todesfälle, die von der Schulmedizin kritiklos und reflexartig Kratom zugewiesen werden, möglicherweise auch den gleichzeitig konsumierten Medikamenten oder Suchtmitteln zugeschrieben werden kann.

Ist damit Kratom sicher und effektiv?

So viel dürfte bislang klar sein: Kratom ist sicherer und effektiver als die Suchtmittel, die von der Pharmaindustrie bislang für die Bevölkerung verfügbar gemacht wurden und die weitaus mehr als „nur“ elf Todesfälle in sechs Jahren produzierten:

- Opioide – Der Nummer 1 Killer für alle unter 50

- 500.000 Todesopfer – und „nur“ 26 Milliarden Strafe für US-Pharmakonzerne

- Eine Pharmafirma, die wahrscheinlich für Millionen Tote verantwortlich ist

- Die Opiumkrise: Eine „Pharma-Gangster-Familie“ die tausende Kinder auf dem Gewissen hat?

Der Gipfel dieser mürben Betrachtungsweise scheint jetzt die Flut an Nebenwirkungen und Todesfällen nach Gabe der „Coronaimpfungen“ zu sein, wo in einem Zeitraum von ca. 1,5 Jahren über 1,5 Millionen Nebenwirkungen und über 30.000 Todesfälle in VAERS eingegangen sind und die Schulmedizin sich dennoch weigert, bei diesen Zahlen einen Zusammenhang zu sehen. Aber elf Tote in sechs Jahren unter Kratom soll dann der Beweis sein, dass Kratom unsicher und uneffektiv sei?

Keine Studien?

Doch, es gibt Studien. Es gibt aber keine klinischen Studien, wo Kratom Patienten, zum Beispiel Sucht-Patienten oder Schmerz-Patienten, gegeben und dessen Wirksamkeit gegen Placebo untersucht wurde. Es gibt etliche Tier-Studien, mit deren Hilfe die Wirksubstanzen von Kratom isoliert und identifiziert wurden, was nur bedingt etwas über eine therapeutische Wirksamkeit bei Menschen aussagt.

Es dürfte auch wenig Hoffnung geben, dass solche Studien durchgeführt werden. Denn eine natürliche Substanz wie Kratom lässt sich nicht patentieren und damit nicht so viel Geld verdienen wie dies bei den patentierten pharmakologischen Substanzen der Fall ist. Und bei der Therapie von Suchterkrankungen möchte die Schulmedizin auch keine Konkurrenz durch alternative Verfahren haben, besonders wenn letztere besser und nebenwirkungsärmer sein könnten.

Genau das scheint auch für Kratom zuzutreffen. Denn Kratom scheint nicht per se das zu machen, was man ihm vorwirft, nämlich eine Sucht aufzubauen. Die kritische Substanz, die für eine Ausbildung von Sucht bei Kratom infrage kommt, ist das Hydroxymitragynin. Es ist ein wirksamer Opioid-Agonist, der eine schnelle Wirkung hervorruft, die Wirkung von Morphin zu ersetzen vermag und daher ein ähnlich hohes Suchtpotenzial beinhaltet. Ein wichtiger Unterschied zu anderen Opioiden ist, dass Hydroxymitragynin keine ausgeprägte Atem-Suppression verursacht.

Ein weiterer wichtiger Tatbestand, der gerne übersehen wird und daher oft unbekannt ist, ist die Tatsache, dass frische Extrakte von Kratom überhaupt kein Hydroxymitragynin enthalten. Dies entsteht erst nach der Trocknung der Kratom-Blätter. Die Ursache für das späte Entstehen von Hydroxymitragynin ist bislang Gegenstand von Spekulationen. Man vermutet hier oxidative Prozesse oder klimatische oder bakterielle Ursachen in Abhängigkeit von der Region, wo die Pflanze beheimatet war.

Und das wiederum bedeutet, dass der Gebrauch von frischen Blättern zur Zubereitung von Tee, Extrakten etc. das Risiko der Entstehung von Suchtverhalten praktisch beseitigt.

Dementsprechend „bunt“ sieht auch das Regelwerk in Bezug auf Legalität von Kratom in verschiedenen Ländern aus. In den USA scheint es Staaten zu geben, die Kratom legalisiert haben, während in anderen Staaten der Gebrauch und Handel illegal ist.

In den meisten südostasiatischen Staaten ist Kratom illegal, ebenso in Australien, Neuseeland, Kanada und einigen europäischen Staaten wie Dänemark, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Schweiz, Italien, Frankreich, Großbritannien, Schweden etc.

In Deutschland, laut Wikipedia, sind „Handel, Besitz und Konsum nach derzeitiger Rechtslage grundsätzlich erlaubt“. Der Grund hierfür ist, dass Kratom in Deutschland nicht als Arzneimittel angesehen wird und daher nicht unter das Arzneimittelgesetz fällt. Eine ähnliche Rechtslage scheint es auch in Österreich zu geben.

In Thailand jedoch gab es im Jahr 2021 eine kleine Wende. Hier wurde Kratom vollkommen legalisiert, wie die „Bangkok Post“ verlautbarte [6]. Das hatte unter anderem auch dazu geführt, das in Thailand über 12.000 wegen Kratom-Besitz verurteilte Gefängnisinsassen rehabilitiert und freigelassen wurden.

Weiter erfahren wir aus diesem Beitrag Folgendes:

„Kratom hat sowohl opioid- als auch stimulanzienähnliche Wirkungen und wird schon seit langem in fast allen Regionen des Landes verwendet. Bauern beispielsweise kauten auf den Blättern der Pflanze, um ihre Energie bei der Feldarbeit zu erhalten. Die Pflanze wird von den Einheimischen seit langem zur Linderung von Magenschmerzen, Husten und Diabetes verwendet.“

Da erhebt sich natürlich die grundsätzliche Frage: Wenn so ein fürchterliches Mittel, wie Kratom, die Menschen in Scharen in die Abhängigkeit treibt und massenhaft Todesfälle (elf in sechs Jahren in den USA) produziert, warum unternimmt dann Thailand diesen „unverantwortlichen Schritt“, Kratom zu legalisieren? Sind die Thailänder verrückt geworden?

Endlich eine Studie mit Menschen

Manchmal kommt die Hilfe aus Bereichen oder Institutionen, die man nicht unbedingt auf dem Radar hat. In diesem Fall ist es die Johns Hopkins Universität und ihre medizinische Abteilung [7].

Der entsprechende Beitrag entstand März 2020 und trägt den vielversprechenden Titel:

„Natürliches Kraut Kratom kann therapeutische Wirkungen und ein relativ geringes Potenzial für Missbrauch oder Schaden haben, laut einer Benutzerumfrage“

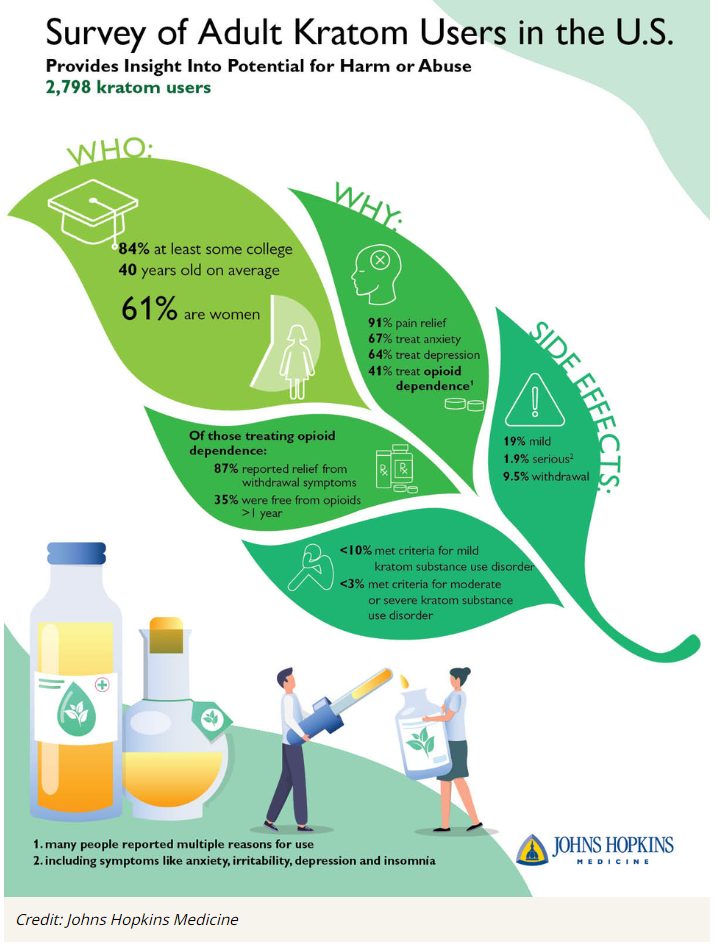

Wie aussagekräftig ist eine „Benutzerumfrage“? In diesem Fall nahmen knapp 2800 Kratom-Benutzer an der Umfrage teil, was zumindest für statistische Aussagekraft der gegebenen Antworten sorgt. Und so sieht die grafische Darstellung der Resultate aus:

Diese Darstellung gibt einen Einblick in mögliche Schädigungen oder Suchtpotenzial von Kratom. Interessant auch der Standpunkt der Autoren, die im Gegensatz zum Mainstream der Schulmedizin der Auffassung sind, dass das Ergebnis dieser Umfrage keinen Grund für eine Verbannung von Kratom und dessen Handel liefere.

Und so sehen die Fakten in einer schnellen Übersicht aus:

„Mangelnde Sicherheitsstudien und mangelndes Wissen über die Nebenwirkungen des pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittels Kratom erfordern Forschung und Regulierung, aber kein vollständiges Verbot, so die Umfrageergebnisse.“

Die Autoren geben hier zu Protokoll, dass der Mangel an Studien zwar zur Vorsicht mahnt, aber kein Grund ist, Kratom in einer Art „Vorverurteilung“ zu einer gefährlichen Substanz zu erklären. Ich würde auch behaupten wollen, dass dies mit der von der Schulmedizin immer vielbeschworenen Evidenz nicht zu vereinbaren ist.

Das, was an aktuellen Fakten vorliegt, beruht nicht auf kontrollierten Studien sondern auf Fallbeispielen. Es gibt hier Berichte von Halluzinationen, Krampfanfällen und Leberschäden, die allerdings die absolute Ausnahme und nicht die Regel sind. Dazu kommt, dass diese wenigen Nebenwirkungen in der Regel in Kombination mit dem Genuss von Alkohol und Medikamenten beobachtet wurden.

Dr. Albert Garcia-Romeu von der medizinischen Abteilung der Johns Hopkins Universität und Leiter dieser Befragung folgert aus den gewonnenen Ergebnissen, dass Kratom nicht in die Kategorie der „harten Drogen“ gehöre, da hier ein relativ geringes Suchtpotenzial durch die Substanz vorliegt und es medizinische Anwendungen gäbe, wie zum Beispiel zur Schmerzbehandlung und zum Einsatz bei Entzugssymptomen.

Er sieht die Überreaktion seitens der Schulmedizin als ein Resultat von Panikmache, da Kratom Eigenschaften genau der Opioide mit sich bringt, die seit einer Reihe von Jahren eine „Opioid-Epidemie“ in den Staaten verursachen.

Der Beitrag beruft sich dann noch auf eine 2015 erschienene Studie aus Thailand, leider ohne Quellenverzeichnis. Diese Studie hatte gezeigt, dass es möglich ist, mit Kratom erfolgreich Suchterkrankungen zu therapieren.

In der vorliegenden Umfrage (siehe Schaubild oben), mit 2798 Teilnehmern, lag das durchschnittliche Alter bei 40 Jahren. 84 Prozent der Teilnehmer hatten eine höhere Ausbildung (Universität, Fachhochschule etc.).

91 Prozent der Teilnehmer nahmen Kratom, um Schmerzen im Rücken, in den Schultern und Knien zu lindern, 67 Prozent gegen Unruhe und 65 Prozent gegen Depressionen.

Etwa 41 Prozent der Befragten gaben an, Kratom zur Behandlung von Opioid-Entzug einzunehmen, und von denjenigen, die es zum Opioid-Entzug einnahmen, gaben 35 Prozent an, mehr als ein Jahr lang keine verschreibungspflichtigen Opioide oder Heroin zu nehmen.

Zur Frage des Abhängigkeitspotenzials von Kratom fand die Umfrage heraus, dass weniger als drei Prozent die Kriterien für eine mittelschwere oder schwere Substanzmissbrauchsstörung erfüllten, dagegen etwa 13 Prozent teilweise Kriterien für eine kratombezogene Substanzmissbrauchsstörung erfüllten. Dies ist vergleichbar mit etwa 8-12 Prozent der Personen, denen Opioid-Medikamente verschrieben wurden und die abhängig wurden, so die Statistiken des Nationalen Instituts für Drogenmissbrauch (NIDA) der USA.

Oder mit anderen Worten: Wer Kratom ein ernst zu nehmendes Abhängigkeitspotenzial zu schreiben möchte, der darf nicht das Abhängigkeitspotenzial der Opioid-Medikamente der Schulmedizin ausblenden, es sei denn, diejenigen haben eine Pharma-Agenda.

Dr. Garcia-Romeu führt weiter aus, dass verschriebene und illegale Opioide das Risiko von tödlichen Überdosierungen in sich tragen, was seinen Ausdruck in mehr als 47.000 Toten durch Überdosierungen in 2017 in den USA fand. Zum gleichen Zeitpunkt sind weniger als 100 Kratom-Todesfälle dokumentiert worden, die alle in einem Zusammenhang mit der Einnahme von weiteren Drogen standen bzw. sich in einem Zusammenhang mit schweren chronischen gesundheitlichen Störungen ergaben.

Zu den Nebenwirkungen: Es zeigten sich 1,9 Prozent der Teilnehmer mit Nebenwirkungen, die eine medizinische Behandlung notwendig machten. Das waren Entzugserscheinungen wie Unruhe, Reizbarkeit, Depressionen oder Schlafstörungen, wenn die Wirkung von Kratom nachließ. Weniger als zehn Prozent der Teilnehmer berichteten von merkbaren Entzugserscheinungen.

Trotz dieser relativ guten Ergebnisse plädieren die Autoren für eine Kontrolle durch die Behörden. Grund hierfür ist die Gefahr von gefährlichen Zusatzstoffen und Dosierungsproblemen. Sie vergleichen dies mit einem Glas Bier, in das man heimlich einen Schuss Schnaps zugegeben hat.

Fazit

Kratom ist eine interessante Pflanze, die bei der Therapie von Suchterkrankungen und Schmerzen vielversprechend zu sein scheint. Aber gerade hier läuft die Schulmedizin Sturm, weil ihr hier möglicherweise unbequeme Konkurrenz ins Haus weht. Und der umsatzmäßig sehr interessante Pharmamarkt in diesem Bereich würde möglicherweise durch Kratom auch empfindlich leiden.

Also macht man das, was man bei der Pharma und in der Schulmedizin am besten kann: Man bläst einige Nebenwirkungen des Konkurrenten auf Elefantengröße auf und reduziert die elefantengroßen Nebenwirkungen der eigenen Produkte auf die Größe einer Mücke. Und wo das nicht geht, werden die unbequemen Fakten einfach ignoriert.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilpflanzen-Newsletter dazu an. Darin geht es im Wesentlichen um Heilpflanzen, aber auch um Bachblüten oder Homöopathische Mittel:

Quellen:

[1] Following “the Roots” of Kratom (Mitragyna speciosa): The Evolution of an Enhancer from a Traditional Use to Increase Work and Productivity in Southeast Asia to a Recreational Psychoactive Drug in Western Countries – PMC

[2] Traditional and non-traditional uses of Mitragynine (Kratom): A survey of the literature – PubMed

[3] Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the agency’s scientific evidence on the presence of opioid compounds in kratom, underscoring its potential for abuse | FDA

[4] Kratom: Unsafe and ineffective – Mayo Clinic

[5] Kratom | National Institute on Drug Abuse (NIDA)

[6] Kratom now listed as legal herb

[7] Natural Herb Kratom May Have Therapeutic Effects And Relatively Low Potential For Abuse Or Harm, According To A User Survey

Beitragsbild: pixabay.com – aixklusiv

Dieser Beitrag wurde am 28.08.2023 erstellt.